Seorang dokter spesialis bedah di rumah sakit kabupaten menerima pasien kecelakaan lalu lintas dengan perdarahan internal masif pada dini hari. Tidak ada dokter anestesi yang bertugas. Peralatan monitoring terbatas. Persediaan darah menipis. Ia harus memilih: mengoperasi dengan risiko tinggi atau merujuk ke kota dengan kemungkinan pasien tidak sampai hidup. Ia memutuskan operasi. Pasien meninggal di meja operasi. Keluarga melaporkannya ke polisi dengan tuduhan kelalaian medis yang menyebabkan kematian.

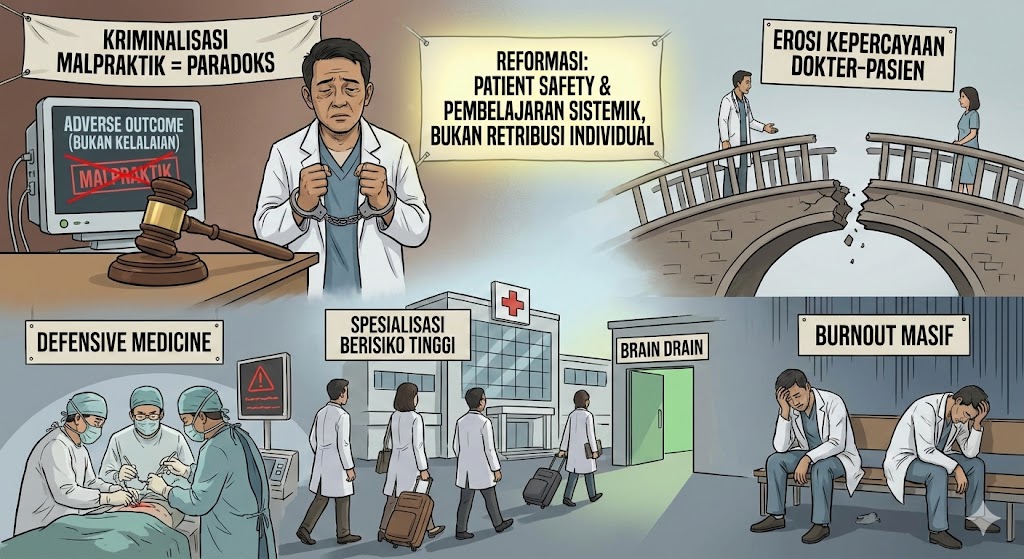

Narasi seperti ini bukan fiksi. Ini realitas yang dihadapi ribuan tenaga kesehatan di Indonesia, bekerja dalam sistem yang paradoksal: dituntut memberikan pelayanan optimal dengan sumber daya minimal, namun menghadapi ancaman pidana ketika hasil tidak sesuai harapan.

Lanskap Hukum: Tiga Pedang yang Menggantung

Regulasi malpraktik di Indonesia beroperasi dalam tiga ranah yang sering tumpang tindih. Ranah perdata memungkinkan pasien menuntut ganti rugi melalui pengadilan jika terbukti ada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Ini jalur yang secara konseptual paling rasional—fokus pada kompensasi korban, bukan penghukuman pelaku.

Ranah administratif melibatkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Institusi ini seharusnya menjadi garda depan dalam menilai apakah terjadi pelanggaran standar profesi. Sanksinya berkisar dari peringatan hingga pencabutan izin praktik—proporsional dan fokus pada akuntabilitas profesional.

Namun yang paling menimbulkan ketakutan adalah ranah pidana. Pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat—pasal yang dibuat tahun 1918 untuk konteks sosial yang sangat berbeda—kini digunakan untuk menjerat tenaga kesehatan. Ditambah dengan pasal-pasal dalam UU Kesehatan, tenaga kesehatan menghadapi kemungkinan hukuman penjara untuk keputusan klinis yang diambil dalam kondisi penuh ketidakpastian.

Anatomi Kesalahan: Ketika Adverse Outcome Dianggap Kejahatan

Permasalahan fundamental terletak pada pemahaman tentang sifat praktik medis itu sendiri. Kedokteran bukanlah sains eksakta dengan hasil yang dapat diprediksi dengan pasti. Ia adalah seni yang berdasarkan sains, penuh dengan probabilitas, ketidakpastian, dan variabilitas individual yang tidak dapat sepenuhnya dikontrol.

Seorang pasien dengan kondisi medis identik bisa merespons terapi secara berbeda. Prosedur yang berhasil pada seribu pasien bisa gagal pada pasien ke-seribu satu karena variasi anatomis yang tidak terdeteksi, reaksi obat yang langka, atau komplikasi yang secara statistik akan selalu ada meskipun dengan teknik sempurna. Ini bukan kelalaian—ini inherent risk (risiko bawaan) yang melekat pada kondisi manusia.

Sistem hukum pidana, dengan paradigma bahwa setiap kerugian harus ada yang bertanggung jawab, berjuang memahami nuansa ini. Dalam ruang sidang, risiko medis yang inherent sering diinterpretasikan sebagai kelalaian. Komplikasi yang diketahui dan didokumentasikan dalam literatur medis global dianggap sebagai kesalahan yang dapat dihindari. Keputusan klinis yang diambil berdasarkan bukti dan keputusan klinis terbaik pada saat itu, namun saat dilihat di kemudian waktu (retrospektif), bisa jadi terlihat kurang optimal, yang kemudian dianggap sebagai negligence yang kriminal.

Defensive Medicine: Ketika Ketakutan Menentukan Keputusan Klinis

Dampak paling nyata dari kriminalisasi adalah transformasi cara tenaga kesehatan berpraktik. Defensive medicine—praktik di mana keputusan medis lebih ditentukan oleh pertimbangan legal daripada kepentingan klinis pasien—menjadi norma baru.

Seorang dokter umum di puskesmas yang seharusnya bisa menangani pneumonia ringan pada anak memilih merujuk ke rumah sakit karena takut jika ada komplikasi akan disalahkan. Biaya yang seharusnya cukup ditanggung dengan pemeriksaan fisik teliti dan foto rontgen, kini membengkak dengan CT scan, tes darah lengkap, dan tumpukan data konsultasi —bukan karena secara klinis diperlukan, tetapi karena dokumentasi “sudah melakukan semua yang bisa dilakukan.”

Kasus obstetri menjadi contoh tragis. Sectio caesarea yang secara medis tidak diperlukan dilakukan karena dokter takut jika persalinan normal mengalami komplikasi akan dituduh lalai tidak melakukan operasi. Tindakan invasif yang sebenarnya membawa risiko sendiri dipilih karena lebih “defensible” secara legal dibanding manajemen konservatif yang secara klinis lebih tepat.

Ironisnya, defensive medicine ini justru berpotensi menurunkan kualitas pelayanan. Overdiagnosis dan overtreatment membawa risiko iatrogenik—kerusakan yang disebabkan oleh intervensi medis itu sendiri. Pasien terpapar radiasi berlebihan, efek samping obat yang tidak perlu, komplikasi prosedur invasif yang bisa dihindari. Namun tenaga kesehatan memilih risiko ini karena secara legal lebih aman dibanding dituduh “tidak melakukan apa-apa.”

Brain Drain dan Desert Medis yang Makin Parah

Ancaman kriminalisasi memperburuk masalah distribusi tenaga kesehatan yang sudah kronis di Indonesia. Dokter spesialis bedah, kandungan, anestesi, dan bedah saraf—spesialisasi yang paling dibutuhkan namun paling berisiko tinggi—mengalami shortage (kekurangan sumber daya ahli) yang mengkhawatirkan.

Dokter muda yang lulus pendidikan spesialis memilih tidak kembali ke daerah asal meskipun sangat dibutuhkan di sana. Mereka memilih praktik di kota besar dengan fasilitas lengkap, dukungan tim multidisiplin, dan akses ke second opinion—bukan karena tidak peduli dengan kebutuhan masyarakat di daerah, tetapi karena praktik di daerah dengan keterbatasan fasilitas membuat mereka sangat rentan terhadap adverse outcome yang bisa diinterpretasikan sebagai kelalaian.

Seorang dokter spesialis kandungan yang bersedia praktik di kabupaten terpencil harus siap menghadapi kasus perdarahan postpartum tanpa bank darah memadai, pre-eklampsia berat tanpa akses ke ICU, atau kasus operasi emergensi tanpa dokter anestesi standby. Ketika outcome buruk terjadi—bukan karena kesalahannya tetapi karena limitasi sistem—dialah yang berpotensi dipenjara. Mengapa seseorang akan memilih risiko ini ketika bisa praktik aman di Jakarta atau Surabaya?

Erosi Trust: Ketika Healing Relationship Menjadi Kontrak Legal

Relasi dokter-pasien yang sehat dibangun di atas fondasi kepercayaan. Pasien mempercayakan tubuh dan jiwanya kepada dokter, membuka kerentanan mereka yang paling intim. Dokter merespons dengan komitmen untuk bekerja demi kepentingan terbaik pasien, menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan itikad baik.

Ancaman litigasi mengubah dinamika ini secara fundamental. Konsultasi medis yang seharusnya adalah ruang untuk komunikasi terapeutik berubah menjadi negosiasi kontrak legal. Informed consent yang seharusnya adalah proses dialog di mana dokter membantu pasien memahami kondisi, pilihan, dan implikasinya, tereduksi menjadi ritual penandatanganan dokumen legal sebagai proteksi dokter.

Dokumentasi medis—yang seharusnya menjadi alat komunikasi klinis antar profesional dan catatan untuk kontinuitas perawatan—kini ditulis dengan audiens berbeda dalam pikiran: jaksa, hakim, dan pengacara. Setiap kalimat ditimbang untuk implikasi legalnya. Uncertainty yang dalam praktik medis adalah hal normal dan bahkan tanda clinical wisdom, dihindari dalam dokumentasi karena bisa digunakan sebagai bukti “dokter tidak tahu apa yang dilakukan.”

Empati dan keterbukaan—elemen krusial dalam pengobatan—menjadi liabilitas. Mengatakan “saya minta maaf” ketika terjadi komplikasi—ungkapan kemanusiaan yang wajar—bisa diinterpretasikan sebagai pengakuan bersalah. Diskusi terbuka tentang apa yang mungkin bisa dilakukan berbeda—yang penting untuk pembelajaran dan kesimpulan—dihindari karena takut dianggap mengakui kesalahan.

Beban Psikologis: Epidemi Burnout yang Diabaikan

Studi internasional konsisten menunjukkan bahwa fear of litigation adalah salah satu faktor stressor kronis terbesar dalam profesi kesehatan, berkontribusi signifikan terhadap burnout, depresi, bahkan bunuh diri di kalangan tenaga kesehatan.

Di Indonesia, beban ini dirasakan lebih berat karena terjadi dalam konteks sistem yang sudah sangat stressful. Rasio pasien-dokter yang tidak ideal, beban administratif berlebihan, kompensasi yang tidak sebanding dengan tanggung jawab dan risiko, fasilitas dan infrastruktur terbatas—ditambah ancaman pidana menjadi “the straw that breaks the camel’s back.”

Dokter yang sudah bekerja shift 24 jam dalam kondisi kelelahan ekstrem, harus mengambil keputusan life-or-death dengan informasi terbatas dan waktu minimal, kini harus melakukannya dengan ancaman penjara menggantung di kepala. Perawat yang sudah merawat tiga kali lipat kapasitas pasien yang seharusnya, harus khawatir apakah medication error karena kelelahan akan membawa mereka ke penjara.

Tekanan psikologis ini tidak hanya mempengaruhi wellbeing tenaga kesehatan—yang sendirinya adalah isu penting—tetapi juga kualitas pelayanan. Tenaga kesehatan yang burnout membuat lebih banyak kesalahan. Yang depresi kurang empati. Yang takut kurang berani mengambil keputusan yang diperlukan. Lingkaran setan yang ujungnya adalah pasien yang menderita.

Culture of Blame vs Culture of Learning

Sistem kesehatan yang aman adalah sistem yang belajar dari kesalahan. Ini memerlukan budaya di mana adverse events bisa dilaporkan dan dianalisis tanpa takut dihukum, di mana diskusi terbuka tentang apa yang salah bisa mengarah pada perbaikan sistem, di mana transparansi dihargai bukan dihukum.

Kriminalisasi malpraktik menciptakan kebalikannya: culture of blame dan silence. Ketika tenaga kesehatan tahu bahwa melaporkan kesalahan bisa berarti kehilangan karir atau kebebasan, mereka akan menyembunyikannya. Ketika rumah sakit tahu bahwa diskusi terbuka tentang adverse events bisa digunakan sebagai bukti dalam pengadilan, mereka akan menghindarinya. Ketika pembelajaran dari kesalahan bisa menjadi admission of guilt, sistem tidak akan pernah belajar.

Ironisnya, pendekatan punitif ini tidak membuat sistem lebih aman. Penelitian di negara-negara dengan sistem yang lebih developed menunjukkan bahwa blame-free reporting dan restorative justice approach lebih efektif meningkatkan patient safety dibanding threat of punishment. Organisasi seperti WHO dan Institute for Healthcare Improvement telah lama mengadvokasi pergeseran dari “who is to blame” ke “what went wrong and how can we prevent it.”

Pembelajaran Global: Model yang Lebih Manusiawi

Beberapa negara telah mengembangkan pendekatan yang lebih nuanced terhadap medical error. Selandia Baru mengimplementasikan Accident Compensation Corporation (ACC) scheme—sistem no-fault compensation di mana korban medical injury mendapat kompensasi tanpa harus membuktikan kelalaian atau melalui litigasi. Fokusnya pada “what happened” bukan “whose fault,” pada kompensasi dan rehabilitasi korban bukan punishment pelaku.

Sistem ini tidak berarti tenaga kesehatan yang truly negligent lepas dari akuntabilitas. Medical Council tetap bisa menindak pelanggaran standar profesi dengan sanksi administratif. Criminal prosecution tetap memungkinkan untuk kasus gross negligence atau criminal conduct, tetapi dengan threshold yang jelas dan tinggi.

Hasilnya? Pasien mendapat kompensasi lebih cepat dan pasti. Sistem kesehatan belajar dari adverse events dan menjadi lebih aman. Tenaga kesehatan bisa praktik tanpa ketakutan berlebihan, fokus pada patient care bukan defensive medicine. Ini truly win-win, bukan zero-sum game antara patient rights dan health worker protection.

Skandinavia mengembangkan model patient insurance scheme. Malaysia membedakan antara criminal negligence (yang jarang dan memerlukan gross departure from standard of care) dengan professional negligence (yang ditangani di ranah profesional dan perdata). Singapura menguatkan mediasi dan alternative dispute resolution sebelum litigasi.

Jalan ke Depan: Reformasi yang Diperlukan

Indonesia memerlukan reorientasi fundamental dalam cara memandang medical error dan accountability. Ini bukan tentang melindungi tenaga kesehatan yang truly negligent atau tidak kompeten—mereka harus dimintai pertanggungjawaban. Ini tentang menciptakan sistem yang adil, yang membedakan antara error yang sistemik dengan culpable conduct, yang fokus pada patient safety dan pembelajaran sistem bukan retribusi individual.

Penguatan MKDKI sebagai first-line mechanism untuk menilai dugaan malpraktik adalah langkah penting. MKDKI perlu diberi resources, authority, dan independence yang memadai. Keputusan MKDKI perlu diberi bobot signifikan dalam proses hukum—ketika MKDKI menyatakan tidak ada pelanggaran disiplin, proses pidana seharusnya tidak otomatis proceed.

Pelatihan untuk hakim, jaksa, dan polisi tentang kompleksitas praktik medis adalah keharusan. Mereka perlu memahami perbedaan antara adverse outcome dengan negligence, antara medical uncertainty dengan incompetence. Saksi ahli dalam kasus malpraktik perlu dipilih dengan ketat—tidak semua dokter memiliki kualifikasi untuk menilai standar pelayanan spesialisasi di luar keahliannya.

Sistem mediasi dan alternative dispute resolution perlu diperkuat. Banyak kasus yang proceed ke litigasi sebenarnya bisa diselesaikan melalui dialog dan mediasi jika tersedia mekanisme yang dapat diakses dan terpercaya. Ini tidak hanya lebih cepat dan murah, tetapi juga lebih menyembuhkan untuk semua pihak.

Perlu ada pembatasan yang jelas tentang kapan kasus medis bisa menjadi kasus pidana. Criminal prosecution seharusnya ditetapkan untuk kasus yang truly egregious: praktik tanpa izin, tindakan di bawah pengaruh substansi, falsifikasi rekam medis, atau gross negligence yang sangat menyimpang dari standar. Medical error dalam kondisi ambiguitas klinis atau limitasi sistem seharusnya tidak dikriminalisasi.

Penutup: Antara Dua Visi tentang Keadilan

Pada ujungnya, ini adalah pertanyaan tentang visi kita tentang keadilan dalam konteks kesehatan. Apakah keadilan berarti setiap adverse outcome harus ada yang dipenjara? Atau keadilan berarti sistem yang adil untuk pasien maupun tenaga kesehatan, yang kompensasi untuk korban tidak harus datang dari penghancuran hidup tenaga kesehatan/medis, yang pembelajaran dari kesalahan membuat sistem lebih aman untuk semua?

Ketika kita mengkriminalisasi medical error secara sembarangan, kita tidak hanya menghancurkan hidup individu tenaga kesehatan. Kita mendegradasi seluruh sistem kesehatan. Kita membuat pelayanan kesehatan lebih mahal, less accessible, dan ironisnya kurang aman. Kita mencegah orang berbakat masuk ke profesi kesehatan atau memilih spesialisasi yang dibutuhkan. Kita mengubah healing profession menjadi arena ketakutan.

Pasien dan tenaga kesehatan bukan musuh. Keduanya adalah korban sistem yang tidak sempurna. Keadilan sejati adalah ketika kita bisa menciptakan sistem yang melindungi pasien dari harm tanpa menciptakan atmosfer ketakutan yang counterproductive, yang memberikan remedy untuk pasien yang injured tanpa harus menghancurkan tenaga kesehatan yang bekerja dengan itikad baik, yang belajar dari setiap adverse event untuk membuat sistem lebih baik, bukan mencari kambing hitam untuk dihukum.

Ini memerlukan keberanian—dari pembuat kebijakan untuk melakukan reformasi yang tidak populis, dari masyarakat untuk menerima bahwa kedokteran tidak sempurna dan adverse outcome tidak selalu berarti ada kejahatan, dari tenaga kesehatan untuk tetap berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas profesional.

Tapi jika kita tidak berani mengambil langkah ini, yang rugi pada ujungnya adalah kita semua. Karena semua kita, pada satu titik dalam hidup, akan menjadi pasien. Dan ketika itu terjadi, kita akan ingin dirawat oleh tenaga kesehatan yang berani mengambil keputusan yang diperlukan untuk menyelamatkan hidup kita—bukan yang lebih takut penjara daripada kehilangan pasien.

Tinggalkan komentar